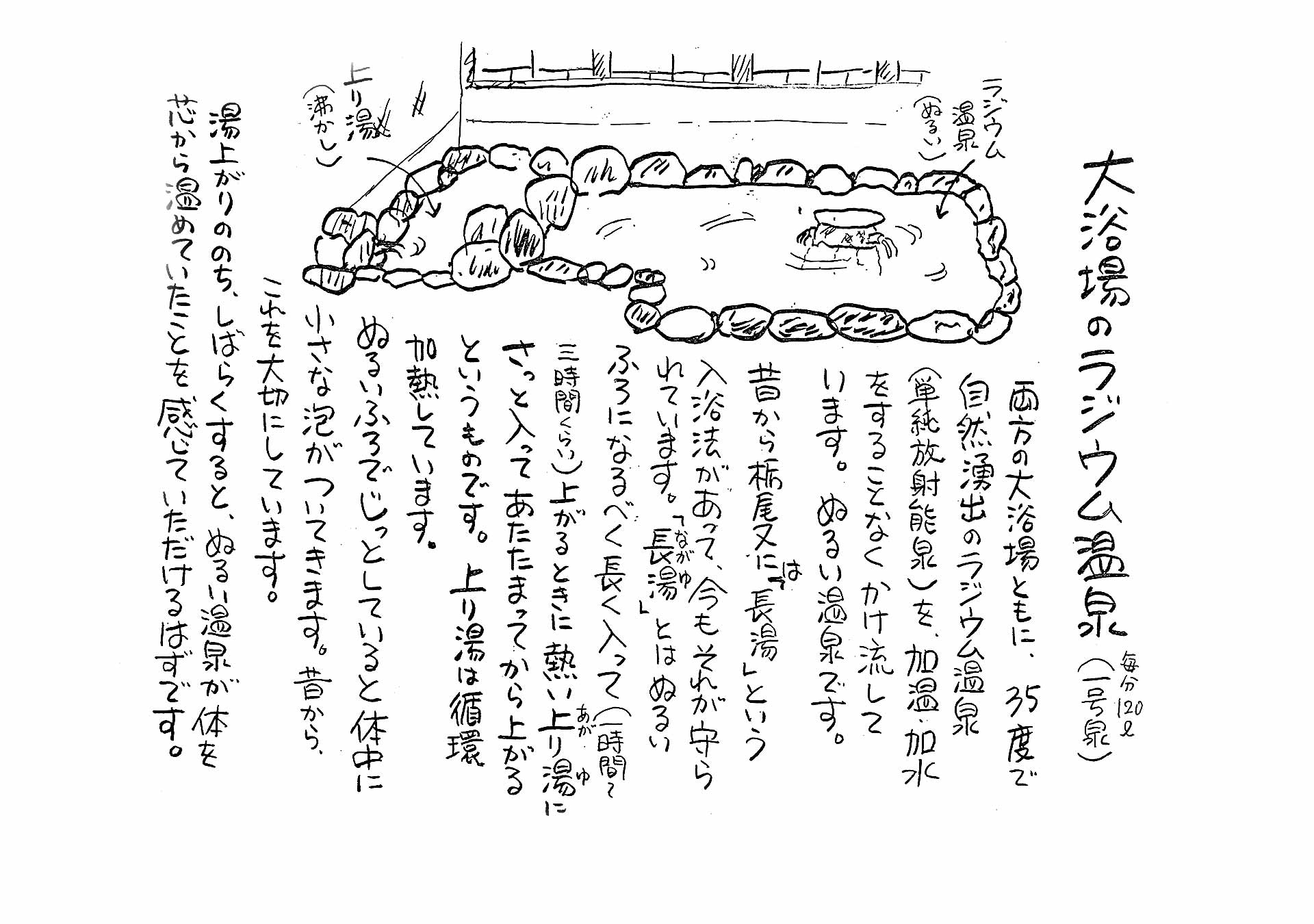

ぬるいラジウム温泉に、じっくり入浴する、現代湯治のお宿です。

休むことに主眼をおいております故、宴会宴席は出来かねます。

館内は、お静かにお過ごしいただきますようお願いします。

特に、夜間20:00頃からはいずれのお部屋でもお静かにお過ごしください。

お子様連れの場合、親御様がしっかりとご指導をお願いします。

大浴場は小学生以上のお子様とさせていただきます。

4名様以上のご予約の場合、幹事様より皆様へ当館の趣旨をお伝えいただくよう、お願いのご連絡をさせて頂く場合がございます。

いわゆる一般的な日本旅館のような、手厚い接客サービスはございません。

私達の目指すサービスは「ちょうどよいほったらかし感」です。

「至れり尽くせりのおもてなし」を御所望のお客様には不向きな私達です。

現代に沿う丁度よい現代湯治を模索しています。

昔ながらの自炊しながら、お安く泊まれる湯治宿を御所望の方にも不向きです。

山中の秘湯です。どうしても、山の先住民(虫や小動物達)がおりますので、苦手な方には不向きな環境です。

お子様のお食事について

大人の方と同じメニューからご用意させていただきます。

※大人向けの辛さや苦み等のあるものは付けないようにしております。アレルギーなどがある方は事前にご相談ください。